第2回目の今回は、前回に引き続き、プレゼンテーションの準備について解説していきます。

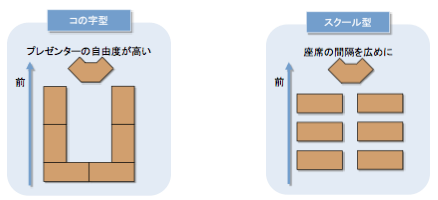

効果的なプレゼンテーションの座席配置

出席者の人数、会場の広さを考慮してレイアウトを考える必要があります。そして、プレゼンターが自由に動ける座席配置が望ましいです。

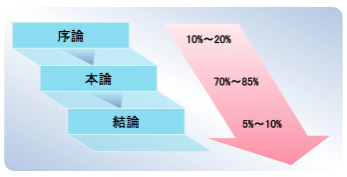

プレゼンテーションの全体の流れ

では、そのプレゼンテーションの基本構成は3部構成でと全体の配分は以下の通りです。

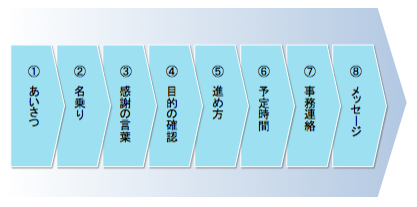

プレゼンテーションの〈序論〉の流れ

〈序論〉では『聞き手』の心を掴む必要があります。そのために『聞き手』の興味や関心を引きつけることがポイントとなります。また、『聞き手』は様々な不安要素を持っていますので、この〈序論〉はそれらの不安要素を払拭することも大切です。下図の手順で進めていきます。この一定の手順は、プレゼンターにとってもメリットがあります。それは事前にしっかり準備をすることでプレゼンテーションの出だしをスムーズにスタートします。

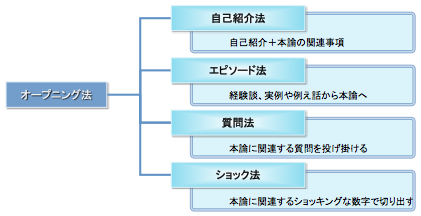

本論へスムーズにつなげていくオープニングメッセージ

〈序論〉の⑧メッセージは、本論へつなげていく”橋渡し”となります。これは「オープニング法」とも呼ばれ、複数の方法(右図)があります。もっとも一般的な「自己紹介法」のほかにもいくつかの「オープニング法」を準備しておくと良いでしょう。

プレゼンテーションの〈本論〉の作り方

プレゼンテーションの〈本論〉は、『聞き手』をイメージしながら作成していきます。はじめに、プレゼンテーションの目的からテーマを設定します。次にそのテーマに関連する様々な情報を収集し、それをグループ化していきます。そのグループの情報からメッセージを抽出し、それをストーリー性を持たせながら文章化していきます。そして、その文章を推敲を繰り返します。

プレゼンテーションの〈分かりやすい話し方〉

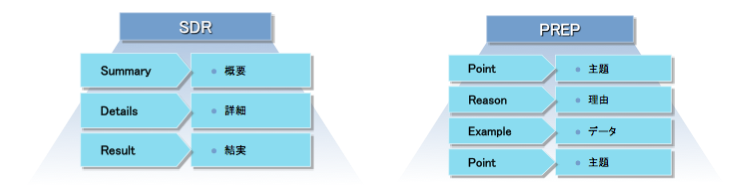

プレゼンテーションをする上で『聞き手』が分かりやすい話し方がいくつかありますが、ここでは2つをご紹介しましょう。

それぞれ頭文字を取って「SDR」と「PREP」と呼ばれています。「SDR」は一般的な話しの進め方です。「PREP」は演説の上手な方、例えば政治家なども頻繁に活用しています。具体的な例で見てみますと次のようになります。

1. Point 「タバコは体に良くありません。」

2. Reason 「と、言いますのは、タバコには有害物質が含まれているからです。」

3. Example「タバコを吸う人はタバコを吸わない人に比べては胃がんの発症率は何と約4.5倍といデータが発表されています。」

4. Point 「ですから、健康のためタバコの吸い過ぎには注意をしましょう!」

次回は、「プレゼンテーションの知識」の第3回目で最終回で「プレゼンテーション」の仕方とその後の振返りについての解説をご紹介します。